Auch wenn aus Vertriebssicht die Freude im Hinblick auf die Prozesserleichterungen und die Beschleunigung bei Wertpapierorders überwiegt, sieht das aus IT-Perspektive möglicherweise ganz anders aus. Neben den Erfahrungen aus MiFID-I-Projekten erinnere ich mich noch gut an die Einführung des Beratungsprotokolls in Deutschland Anfang 2010. Hier steckten die Themen IT und Digitalisierung (eigentlich kaum zu glauben) noch in den Kinderschuhen, und wir haben zeitintensive Diskussionen über die Anzahl von Durchschlägen – ja, ich rede vom klassischen Durchschlagpapier – eines solchen Protokolls geführt.

Mit immer größerer Komplexität war es für Banken unvermeidlich, mit entsprechenden Initiativen die deutlich zunehmenden regulatorischen Anforderungen in digitale Anlageberatungs- und Orderausführungsprozesse zu überführen. Auch (menschliche) Fehlerquellen, die bei größerer Komplexität naturgemäß entstehen, wurden dadurch minimiert. Und natürlich galt es, Prozesse zu verschlanken und eine State-of-the-Art-IT zur Verfügung zu stellen.

MiFID II – Herausforderungen, Chancen und Readiness

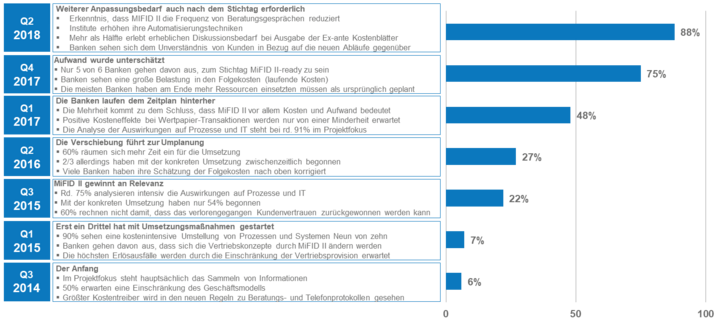

Spätestens ab 2014 wurde klar, dass MiFID II vor der Tür steht. Zunächst mit Starttermin Anfang 2017, wurde das neue Regelwerk dann auf Januar 2018 verschoben. Bei PPI haben wir die MiFID-II-Entstehung mit einem Readiness-Index begleitet: Von 2014 bis 2018 haben wir regelmäßig in insgesamt sieben Wellen den Fertigstellungsgrad gemessen, den Grad der Herausforderungen und Chancen beleuchtet und (ohne die Spannung nehmen zu wollen) u. a. die kostenintensiven Systemumstellungen sowie den erheblichen Diskussionsbedarf mit Kunden als Kostentreiber und Pain Points identifiziert. Nachstehend die wesentlichen Erkenntnisse über alle Wellen hinweg./p>

Die Studienergebnisse haben deutlich gemacht, dass IT-, System- und Prozessanpassungen die wesentlichen Herausforderungen waren (und sind) und der Druck zur Automatisierung zwangsläufig erhöht wurde.

Was ist nun nach der MiFID II-Einführung im Thema Digitalisierung bei Banken passiert?

MiFID II – Banken werden digitaler

Ein klassisches Projektthema mit hitzigen Diskussionspunkten war (und auch hier: ist es heute noch) die Kostentransparenz. In den Projektanfängen wurde teilweise noch gerätselt, ob dies wirklich für Käufe und Verkäufe, tatsächlich für alle Kundenklassen und alle Wertpapierdienstleistungen gelten soll und immer vor Auftragserteilung auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden muss. Und wie soll das praktisch gehandhabt werden, wenn viele Gespräche telefonisch erfolgen (ich spare mir an dieser Stelle Ausführungen zum Vorlesen – eine Option, die zunächst geduldet und schließlich durch die ESMA im Rahmen eines Q&A aufgenommen wurde)? Aber auch diese Herausforderungen wurden gemeistert und entsprechende technische Prozesse geschaffen, die den Anlageberater idealerweise end-to-end durch die Anforderungen – inhaltlich und ablauftechnisch – führen. Die Kritik jedoch, auch von Endkundenseite, blieb: Die Dauer der Gespräche erhöhte sich. Und nicht nur das, sondern auch die Verzögerung der Platzierung von Orders am Markt wurde jetzt erst wirklich sichtbar.

Der Quick Fix aus dem Blickwinkel der Automatisierung

Nun hat die EU-Kommission Ende Juli Änderungsvorschläge publiziert, die losgelöst vom grundsätzlich anstehenden MiFID-Review ad hoc implementiert werden und Erleichterung schaffen sollen: Jetzt erfolgt u. a. eine Unterscheidung zwischen der Informationspflicht für Privatkunden und der für professionelle Kunden (siehe Ex-ante-Kostentransparenz und Ex-post-Reporting). Zur Beschleunigung von Prozessen und Vermeidung weglaufender Wertpapierkursnotierungen ist geplant, unter bestimmten Voraussetzungen in der Fernkommunikation Informationspflichten auch im Nachgang erfüllen zu können.

Klingt fast nach der Erfüllung eines großen Wunsches. Aber ist das tatsächlich so? Klar ist, für den professionellen Kunden bieten die neuen Regelungen die notwendige Transparenz und den Marktzugang, den er typischerweise erwartet. Auch aus Vertriebssicht sind die neuen Prozesse sehr zu begrüßen, da die bisherigen Einschränkungen und Fehlerquellen deutlich reduziert werden. Aber sind die Quick Fixes auch so fix in der IT zu ändern? Bei vielen Instituten steht nun entweder ein Rückbau (bspw. Kostentransparenz) oder ein Neubau (bspw. elektronische Kommunikation als neuer Standard anstelle von Papier) an.

Wie so oft steckt der Teufel im Detail: Was auf den ersten Blick so schön einfach klingt, wird tricky, wenn ganze Prozesse jetzt deutlich mehr Weggabelungen benötigen, weil erst jetzt wirklich zwischen Kundenkategorie und Kommunikationsmitteln unterschieden wird. Ganz zu schweigen davon, wenn End-to-End-Prozesse inklusive der dahinterliegenden Kontrollhandlungen durchgängig anzupassen sind. So trivial die Opt-in-Möglichkeiten in den neuen Richtlinien klingen (bspw. muss ein professioneller Kunde teilweise kein Ex-post-Reporting mehr erhalten, auf Wunsch muss es jedoch möglich sein), ist das aus IT-Sicht weitaus weniger trivial. Modulare Systeme mit Parametrierungsmöglichkeiten, Customizing und Regelwerken sind dabei auf jeden Fall im Vorteil gegenüber monolithischen Systemen.

Mein persönliches Fazit: Die – längst fälligen – Anpassungen an dem komplexen und nicht immer der Praxis entsprechenden aktuellen MiFID-II-Regelwerk sind zu begrüßen. Noch schöner wäre gewesen, sie initial zu berücksichtigen. Sie bedeuten jedoch auch einen erneuten, nicht zu unterschätzenden (technischen) Implementierungsaufwand in den Instituten. Die Quick Fixes sind also nicht zwingend auch ein Quick Win für die Institute.

Und für 2021 ist dann auch schon der eigentliche MiFID-II-Review geplant. Ich bin gespannt, welche „Erleichterungen“ mit erneutem Anpassungsbedarf in Prozessen und Systemen diese dann bringen …